2026.01.31

スタッフブログ | 窓口スタッフ窓口担当スタッフブログ

エドの目指せイクメン日記

お世話になっております!エドポップスケッチジャンプこと江戸です! 2026年が始まり寒さも一気に厳しさを増し冬全開という感じがしてきましたね!&nbs

2025.04.13

スタッフブログ

WRITER楠本 建

こんにちは建築大好きTAKEちゃんです!

すっかり春めいた心地の良い季節となりました、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回のあちこち町散策は少し足を延ばして海南市の「黒江」にお邪魔してきました。

黒江(くろえ)は、和歌山県海南市北西部の地名で、漆器の伝統工芸品で知られています。

漆器の工場や職人の住む家の町並みは「のこぎり歯の町並み」とも呼ばれ、有形文化財に登録されています。

ということで意気揚々と町散策に繰り出し、古い町並みを堪能していたのですが、

お恥ずかしながら終始「のこぎり歯の町並み」とはなんぞや???という状態でした(。´・ω・)?

建築業界では町工場などで「のこぎり屋根」がよく見られるので、それと似たようなものかと

思って屋根を観察しても特徴は見つけられず疑問が募るばかり…

なぜか大樽や鉢植えベンチが庭先のどこかしこに置いてて綺麗だなぁ…と思っていたら、

ん?この三角形の庭はなんなんだ?となり、

そこで はっ(゚д゚)!と気がつきました。

これこそが 「のこぎりの歯の町並み」だったのです。

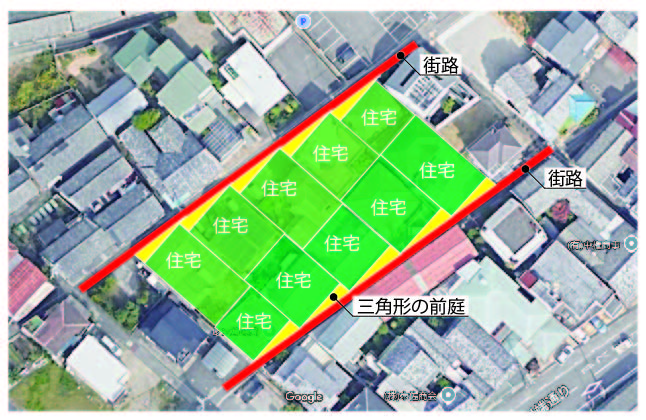

住宅が細い路地に面して斜めに、規則正しく並んでいるのが写真から分かるかと思います。

普通の住宅街では住宅は街路と平行に建てられるためこんなことは起きません。

道と平行ではなく、斜めに建っているから「のこぎりの歯の町並み」となるのです。

どうしてこんな町並みになっているのか色々と文献にあたってみました。

のこぎり歯の町並みは、江戸時代に、黒江の入り江を埋め立ててできた、

平行四辺形の宅地に家を建てたためだといわれています。

昔の黒江は、山に囲まれた海で家は山側にしかなかったそうです。

しかし、漆器の街として栄えどんどん人口が増えていく中で宅地造成の要に迫られ

全国でも数少ない「宅地開発」のための入り江埋立てに踏み切ったそうです。

海を埋立て、運河を通し、いざ町割りの区分けをしようとした段階で、

どうにも山の出っ張りなどが邪魔をして、元の道と新しい道との交差点が直角になりませんでした。

そのために各住宅の敷地は平行四辺形となったそうです。

そこへ長方形の家を建てるので、前後に三角の空き地ができました。

これが「のこぎり歯状の家並み」の由来と言われています。

今では三角形の前庭に大樽や鉢植え、台車車まで置かれ、賑やかな雰囲気を形づくっています。

きっかけは「道が直角に交差しない」という単純な街区の操作なのに

その結果生じた小さな三角形の余白で風景や暮らしに余裕と多様性が生まれるのは素敵だと思います。

先人が遺した素晴らしい建築や都市計画を体感できるのは何物にも代えがたい経験だと改めて感じました。

こういった埋立地の工夫が現代の宅地開発でも参考にできないものかと画策していますが、

なかなか一筋縄ではいきませんね…(´-ω-`)

今回もお読みいただきありがとうございました♪

お客様とお住まいになられる地域の豊かな空間を創造できるよう頑張ります!

この記事のカテゴリ:

Same category

Popular articles!

TAGS